FAJAR.CO.ID — Raja Tallo ke-VII, Sultan Abdullah Karaeng Matoaya memiliki peranan besar dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan.

Bahkan dia lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan Raja ke-14, Sultan Alauddin.

Sejarawan, Leonard Y Andaya menyebut Karaeng Matoaya dengan tekun memainkan perannya sebagai penjaga iman/kepercayaan dengan memaksa kerajaan tetangganya untuk memeluk Islam.

Kronik Tallo menggambarkan dia sebagai “penguasa pertama yang bersumpah dengan Al-Qur’an dan Sudang [pedang pusaka kenegaraan Gowa dan bagian dari benda pusaka kerajaan Gowa]”.

Dalam tulisan singkat yang merupakan gaya khas Sulawesi Selatan, penulis Kronik ini berhasil menangkap inti kebijakan Karaeng Matoaya untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai keunggulan di Sulawesi Selatan, yaitu dari kekuatan spiritual Islam hingga kekuatan pra-Islam yang bersemayam di dalam benda pusaka kerajaan.

Setelah menundukkan sebuah kerajaan dalam Perang Islam ini, penulis kronik ini melanjutkan, dia tidak menjarah, mengambil bendera perang, atau meminta sabbu kati.”

Penaklukan politik telah dilancarkan dari atas punggung Islam, dan setelah Islamisasi selesai Karaeng Matoaya enggan, karena alasan iman atau kebijakan politik, untuk menerapkan rumusan lama yang memberi “hak-hak” tertentu kepada penakluk, seperti memungut bayaran dari penaklukan.

Bahwa Islam mungkin saja bukan satu-satunya motivasi Karaeng Matoaya dalam Perang Islam di Sulawesi Selatan, kelihatannya masuk akal karena penaklukannya tidak berakhir di sini.

Di bawah pemerintahannya dan Karaeng Gowa I Mangarangi, Gowa dengan cepat menjadi sebuah kerajaan yang sangat dan secara luas ditakuti di bagian timur Nusantara.

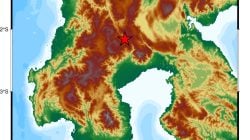

Dalam tiga dekade awal abad ke-17, penaklukan Gowa meluas ke hampir seluruh Sulawesi, pantai timur Kalimantan, ke barat hingga Lombok dan ke timur hingga Kepulauan Aru-Kei.

Hanya Luwu yang tetap merdeka, karena telah berhasil mengatur persekutuan kerajaan dengan Gowa lewat pernikahan, dan memihak kepada Gowa sebagai sesama kerajaan Muslim dalam Perang Islam pada awal abad ke-17 (Noorduyn 1955:113).

Tanda-tanda kekuasaan Gowa terlihat di mana-mana. Dinding-dinding dibangun di sekitar Ujung Pandang, Pa’nakkukang dan Ujung Tana, gerbang berukir dipasang di Somba Opu, kota berpagar yang di dalamnya terdapat tempat tinggal Karaeng Gowa.

Menurut Kronik Tallo, Karaeng Matoaya adalah penguasa pertama yang mendorong pembangunan benteng dari batu bata, penggalian kanal, penguatan tiang-tiang banawa dengan papan, konstruksi perahu perang yang dikenal dengan nama bilu’ dan perahu galley dengan pasak besi besar, dan pembuatan senapan kecil, meriam dan bubuk mesiu.

Selama pemerintahannya, uang emas dan timah dicetak untuk melayani perdagangan yang terus meningkat di Gowa pada masa itu. Selain itu, melihat orang Portugis terus berada di Makassar, maka orang Inggris, Denmark, dan Prancis pun tak lama menyusul untuk mendirikan pos dagang di Makassar.

Begitu makmurnya Gowa dan Tallo pada masa itu sehingga Kronik Tallo menyanjung Karaeng Matoaya dengan pujian tertinggi dalam gaya lazim kronik: “Selama pemerintahan Karaeng Matoaya, panen padi, penangkapan ikan dan pembuatan ballo” semuanya berhasil, dan yang usia muda tumbuh bermanfaat.’

Dia disebut sebagai orang yang disenangi oleh pedagang, penguasa daerah bawahan, keluarga, sanak, para pangeran (anakkaraeng),” Tumailalang” dan rakyatnya.

Pencapaiannya disebutkan secara teliti dari keahlian mengukir hingga kepandaiannya menarikan tari asal Maluku.

Kecerdasan, keberanian, kejujuran, dan keramahannya adalah beberapa di antara deretan panjang kualitas yang disematkan pada penguasa ini.

Namun faktor penentu yang menjadi nilai lebih di mata para penulis Kronik adalah perbuatannya yang memperlihatkan keimanannya yang kukuh. Seakan memperkukuh seluruh kualitas yang telah disebutkan sebelumnya, penulis kronik mengakhiri dengan kata-kata: “Penguasa ini jugalah yang pertama bermimpi melihat dirinya meminum air surga”. (Abdurrahim 1974:17-9). (selfi/fajar)