Oleh: Desy Selviana

(Pustakawan)

Suku Mandar, yang mendiami wilayah pesisir Sulawesi Barat, dikenal luas sebagai komunitas bahari yang menjadikan laut sebagai pusat kehidupan sekaligus penanda identitas budaya. Bagi orang Mandar, melaut bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bentuk laku hidup yang menyatu dengan spiritualitas dan tradisi.

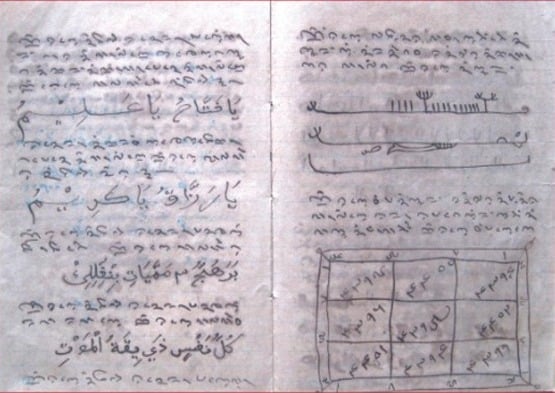

Dalam warisan budaya Mandar, terdapat sebuah naskah langka bernama Lontara’ Pallopi-lopiang (LPL), naskah ritual pelayaran yang ditulis dalam aksara Lontara’, Arab, dan Latin, dengan bahasa Bugis, Arab, dan Indonesia. Ditemukan pada tahun 2011 oleh Pua Hawang di Tanah Mandar, naskah ini disimpan dan dirawat oleh anak perempuannya, Hawang, sebagai bagian dari pusaka keluarga dan kearifan lokal.

Naskah LPL memuat tata cara spiritual pelayaran: mulai dari meninggalkan rumah, menurunkan perahu, berlayar (sompe’), hingga kembali dengan selamat. Dalam setiap tahap, termuat doa-doa, simbol-simbol azimat, dan tindakan ritual yang diyakini mampu menolak bahaya di tengah laut seperti angin puting beliung (laso anging), badai, maupun kecelakaan laut.

Secara historis, naskah ini diyakini ditulis pada tahun 1936, masa ketika kawasan Tinambung dilanda bencana besar yang dikenal sebagai lembong tallu — tiga gelombang besar yang oleh masyarakat Mandar dikenang sebagai tsunami yang mengubah sejarah spiritual mereka. Bencana tersebut memunculkan ketegangan teologis antar kelompok religius lokal, antara penghulu agama dan ponggawa lopi (nakhoda), mengenai siapa yang doanya paling manjur di hadapan Tuhan.

Lontara’ Pallopi-lopiang tidak hanya menjadi catatan spiritual, tetapi juga pedoman teknis dan etis seorang ponggawa lopi. Seorang nakhoda harus memahami kondisi batin perahu melalui sentuhan tangan dan kaki. Jika badan perahu terasa hangat, diyakini perahu telah "bangun" dan siap melaut. Namun jika dingin, perahu dianggap belum siap dan dapat membawa celaka.

Sikap ponggawa lopi dalam menentukan arah pelayaran juga penuh pertimbangan batin. Dalam naskah, dijelaskan bahwa mereka lebih memilih "memburu rezeki" daripada "menabrak rezeki". Konsep ini menjadi panduan simbolik bahwa pelayaran harus dilakukan dengan niat yang tulus, bukan memaksakan kehendak pada alam dan takdir.

Islam sufistik menjadi pondasi spiritual dalam naskah ini. Doa-doa yang dilafalkan sebelum dan selama pelayaran adalah kombinasi antara ajaran Islam dan kepercayaan lokal yang dikenal dengan pamali dan ussul. Doa-doa ini tak sekadar pengharapan, tapi juga bentuk komunikasi batin dengan Sang Khalik, seperti dalam bacaan:

"Bismillahil Rahmanir Rafii’ir Rahiimi yuharrisuni min kulli maa yu’dzinii."

(Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menjaga diriku dari segala sesuatu yang membahayakan diriku.)

Prosesi sakral dimulai sejak di rumah. Sang nakhoda duduk tafakkur, membayangkan dirinya memegang perahu, lalu melangkah keluar rumah dengan kaki kanan sambil menatap ibu jari sebagai kompas arah spiritual. Saat hendak naik ke perahu, dibacakan doa perjalanan:

"Alhamdu lillahil ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wa maa kunnaa lahuu muqriniin. Wa innaa ilaa Rabbinaa lamunqolibuun."

Setelah naik, nakhoda kembali tafakkur, mengganti perahu menjadi rumah dalam imajinasinya, agar merasa aman dan dilindungi seolah berada di rumah sendiri sepanjang pelayaran. Ritual ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai religius, spiritual, dan praktis menyatu dalam keseharian nelayan Mandar.

Melalui Lontara’ Pallopi-lopiang, kita diajak memahami bahwa bagi masyarakat Mandar, laut bukan hanya ruang ekonomi, tapi juga ruang spiritual yang dijalani dengan takzim, harap, dan doa. (*)